福建省ウーロン茶どころを訪ねて

私は処女作の推理小説「枯草の根」のなかで、主人公が鉄観音を飲む場面を書いた。いまから二十年も前のことで、この茶の名称は日本の人にはまだすこしもなじまれていなかった。亡くなった大下宇陀児氏から「きみ、鉄観音というのはどんなお茶なのかね?よほどおいしいのだね」と訊かれたことをおぼえている。「ウーロン茶の一種でして…」と説明したが、どんなにくわしく説明するよりも、味わっていただくに越したことはないと思って、お送りしたことがある。

また私事にわたって恐縮だが、十五年前に小説「阿片戦争」を書いたとき、主人公を貿易商に設定した。十九世紀の中国人貿易商といえば、とりもなおさず茶葉の輸出商であったのだ。その主人公は手びろく福建各地から茶葉を買付けていた。彼の息子の一人が、遊び好きのぐうたらなので、その息子を崇安県という辺境へ茶の買付に派遣したことにした。崇安はさびしいまちで、城壁にはぺんぺん草が生えていた、という描写 をしたのである。もちろん、そのとき、私はまだ崇安へ行ったことはなかった。想像して書いたのである。

ウーロン茶やその産地について、ずいぶん前から関心をもっていたのに。福建に足を踏みいれたのは、1980年の4月がはじめてであった。

崇安へ行くときは、内心、いささか申訳がなく、詫びる気持ちだったのである。ぺんぺん草の生えている、ずいぶんうらぶれた土地のように書いたからだ。崇安県の人たちは、私の小説などは読んでいないので、ひとことの抗議もなかったのはいうまでもない。

位置としては、たしかに福建の辺地である。

省都の福州から車で行こうとすると、二日はかかるので、私たちも、途中で建甌というまちに一泊した。まちとしては、建甌のほうがだいぶ大きいけれども、崇安の県の招待所には、建甌にはなかった水洗式の便所がちゃんとついていた。

小さいながらも、茶の主産地のなかのまちである崇安は、むかしから充実していたのではあるまいか。ぺんぺん草云々と書いたことを、私はいたく後悔したものである。

崇安県の南部が武夷山である。武夷山脈という場合、福建省北部のひろい山系で、ずいぶん高い山もあるが、狭義の武夷山は高いところでも六百五十メートルていどの、いわば手ごろな山なのだ。この武夷山こそ、ウーロン茶のふるさとと呼ばれる。

福建省は別名を「みん(びん;門<もんがまえ>の中に虫と書きます)」といい福建北部をみん北(ミンホク:minbei)、福建南部をみん南(ミンナン;minnan)という。ウーロン茶はそのどちらにも産するが、その発祥の地はみん北の武夷山というのが定説のようだ。

鉄観音という銘柄が有名になりすぎて、鉄観音イコール・ウーロン茶と誤解されることもあるらしい。ひどい例になると、あらゆるウーロン茶に鉄観音という名を冠して売っている。じつは鉄観音はみん南の安渓地方に産する上級のウーロン茶なのだ。すべてのブランディをナポレオンと銘うって売るようなもので、あまり感心したことではない。

ウーロン茶のふるさとである武夷は「武夷岩茶」の名で知られてきた。岩地に生えた茶がすぐれているので、そう呼ばれるのだが、たしかに武夷は岩の山である。銘柄としては、「大紅袍」「鉄羅漢」などであるが、武夷極品といわれるように、その量 はきわめてすくない。みん北のウーロン茶の名品としては、「水仙」と呼ばれるものがあり、これは、みん南の鉄観音に匹敵する。鉄観音ほど日本における知名度は高くないが、中国で水仙といえば、鉄観音と比肩するか、あるいは人によっては鉄観音以上と評価する声もきかれる。

武夷極品の量はすくないと述べたが、たとえば「大紅袍」の樹はたった四本だけである。武夷山風景区の北部に、水簾洞という名所があり、そこからさらに山にわけ入ると、鷹嘴岩(ようしがん)といって鷹の嘴のような形をした岩が見える。そのほとりを流れているのが、流香澗(りゅうこうかん)という小さな谷川であった。流香澗を迂回して、ちょうど鷹嘴岩の裏側にあたるところへ出ると、けわしい岩があり、石垣を組みあげたとこ―ほんの僅かなスペースに茶の樹が四本植えられていた。そこの岩壁に「大紅袍」の三字が彫られ、朱を入れてあった。

清代、皇帝に献上する一本の茶の樹があり、のち、その副官のように左右に一本ずつ植えられた。いつのまにか一本ふえて、現在では四本になっている。岩場に生えているのだから、そんなに大きくない。四本の茶の樹から摘んだ茶の葉は、おそらくひとつまみにすぎないであろう。ふつうの人はそこへ登れない。梯子を持ってきて、かなり危ない目に遭って、やっとたどり着くことができる。こうなれば、茶の風味などをこえて、稀少価値ということになるだろう。

一九七八年に廬山へ行ったとき、そこの雲霧茶というのを賞味したことがある。雲や霧がかかってくるところの茶が、廬山の茶のなかでも一ばんおいしいという。そういえば、大紅袍のある場所も、雲や霧がしょっちゅうかかるのである。日あたりがよすぎても、茶のためにはよくない。場所的にも大紅袍は理想的であるらしい。

大紅袍は武夷岩茶の象徴的な存在で、その量からいっても、私たちの口にはいるはずがない。私たちのもとめうる武夷の茶で、私の好みに最も合うのは水仙ということになる。

崇安県には茶業研究所がある。一九三〇年代に研究所がつくられたときは、中央茶業研究所であり、全国茶業研究の中心であった。ただなにぶんにも交通 便がよくない。中国の茶葉の産地は福建だけではない。浙江の竜井茶(緑茶)はあまりにも有名だし、江西、安徽、四川、湖南、広西など、いたるところに茶の産地がある。そんなところから崇安まで来るのはたいへんなので、中央機関のそれは浙江の省都である杭州に移された。けれども、地方的な研究所としてはまだ残っている。

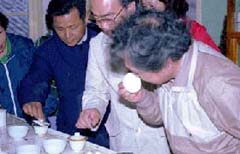

私はそこで、「きき茶」をした。灘に住む私は「きき酒」をしたことがあるが、「きき茶」ははじめてであった。そこで安渓の鉄観音と武夷の水仙を飲み分けようというのである。その前に、研究所の茶葉学会の人から説明をきいた。鉄観音は香りは高いが、いわば一過性の傾向がある。水仙は飲んだときは鉄観音ほどではないが、そのかおりが歯牙のあいだに長くとどまるという。「きき茶」の結果 、百発百中であった。お猪口ほどの小さな盃状の容器で飲むのだが、私のようなしろうとにも、両者のちがいがはっきりとわかった。十年前に煙草をやめたおかげかもしれない。

私が水仙ファンになったのは、それからのことである。仕事の一段落に、ほとおした気持でお茶を飲む。ひと休みして仕事にかかる。仕事をしているうちに、ふと歯のあいだに、そのかおりをかんじる。そのときのさわやかさはなんともいえない。

十九世紀の半ば、建陽県の祝仙洞の下で、みごとな茶の木が発見され、それを栽培したのが水仙だといわれている。その地方では「祝」と「水」とが同音だったのである。

武夷山中にも茶業試験場があった。それは仙掌峰と呼ばれる、六曲のほとりにある山の麓にあり、実験茶園では、さまざまな試みがなされているそうだ。私たちは武夷山を逍遥し、六曲の水際で休憩したとき、実験茶園のお茶の接待を受けた。

そのときの茶の風味も忘れ難い。けれども、おそらく目の前に見る、清渓、奇岩など、みごとな景観が、茶の味を一そうおいしくしたのであろう。味覚―とくに茶のそれは、ムードによってもかなり左右されるのではあるまいか。

中国ではよく湯呑みにじかに茶葉をいれ、それに熱湯をそそぐことがある。日本の人にはなじめない飲み方かもしれない。茶葉が表面 に浮いて飲みにくいこともある。けれども、それはしだいに沈殿してしまうものだ。またこのような飲み方では、飲むたびに湯のなかにひらいた茶の葉を見ることができる。ウーロン茶の葉は、湯のなかでまろやかにひろがり、いかにもくつろいだかんじである。一枚の葉が、そのままひろがるのが、ゆたかな気分をかもし出すのだから、ウーロン茶にかんするかぎり、葉を刻むのはもっての外といわねばならない。葉を刻めば、それはまぜものをしたとみられても仕方がないであろう。

武夷山中を流れる川は、まがりくねり、奇岩、奇峰のあいだを縫うようにしているので「九曲渓」と名づけられた。西からほぼ東へむかって流れ、九曲、八曲、七曲と、それぞれの曲がりかどのあたりが命名されている。茶葉試験場があったのが六曲のほとりであることは前述した。二曲のあたりに有名な崇渓に合流する、九曲から一曲にむかって、筏に乗ってくだるのはたのしい。

伝説によれば、古代、仙人が秦の暴政をのがれて、武夷山に隠棲したという。その当時、お茶があったかどうか、仙人のためにいささか心配になる。明の朱薫が、ここに来て、「九曲歌」と題する詩を作った。

じつは私も自分の小説のなかに、「九曲歌」を引用したことがある。はじめて武夷に遊んだのが、茶を通 じてのえにしがあり、それに小説によく書いた土地である。「阿片戦争」だけではなく国姓爺合戦の鄭成功を主人公にした「旋風に告げよ」にも、この地方はしきりに登場する。私としてはじめての土地のような気がしない。ウーロン茶についても、我が家の宝を紹介するような気持がする。